《教室寸景》(高3・日本史演習)実物資料を読み解く

高校3年生の「日本史演習」では、前年度の日本史探究を踏まえながら、大学受験に必要な知識や思考などを講義・演習を通じて養っています。

夏休みを終え、受講している生徒たちは年明けの共通テストや私立大学の個別試験に向けての学習に励みつつ、授業に参加しています。

授業では講義に加えてさまざまな課題や演習を課し、問題を解く際に必要となる見方・考え方の育成につとめています。

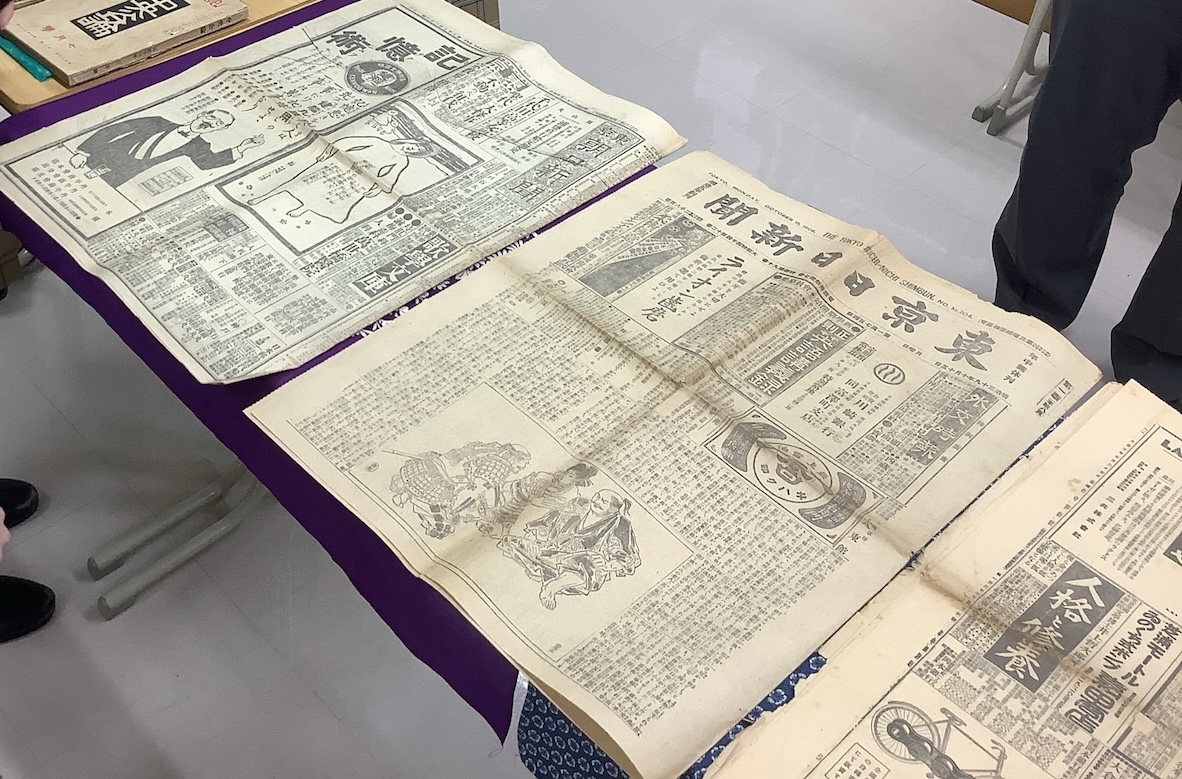

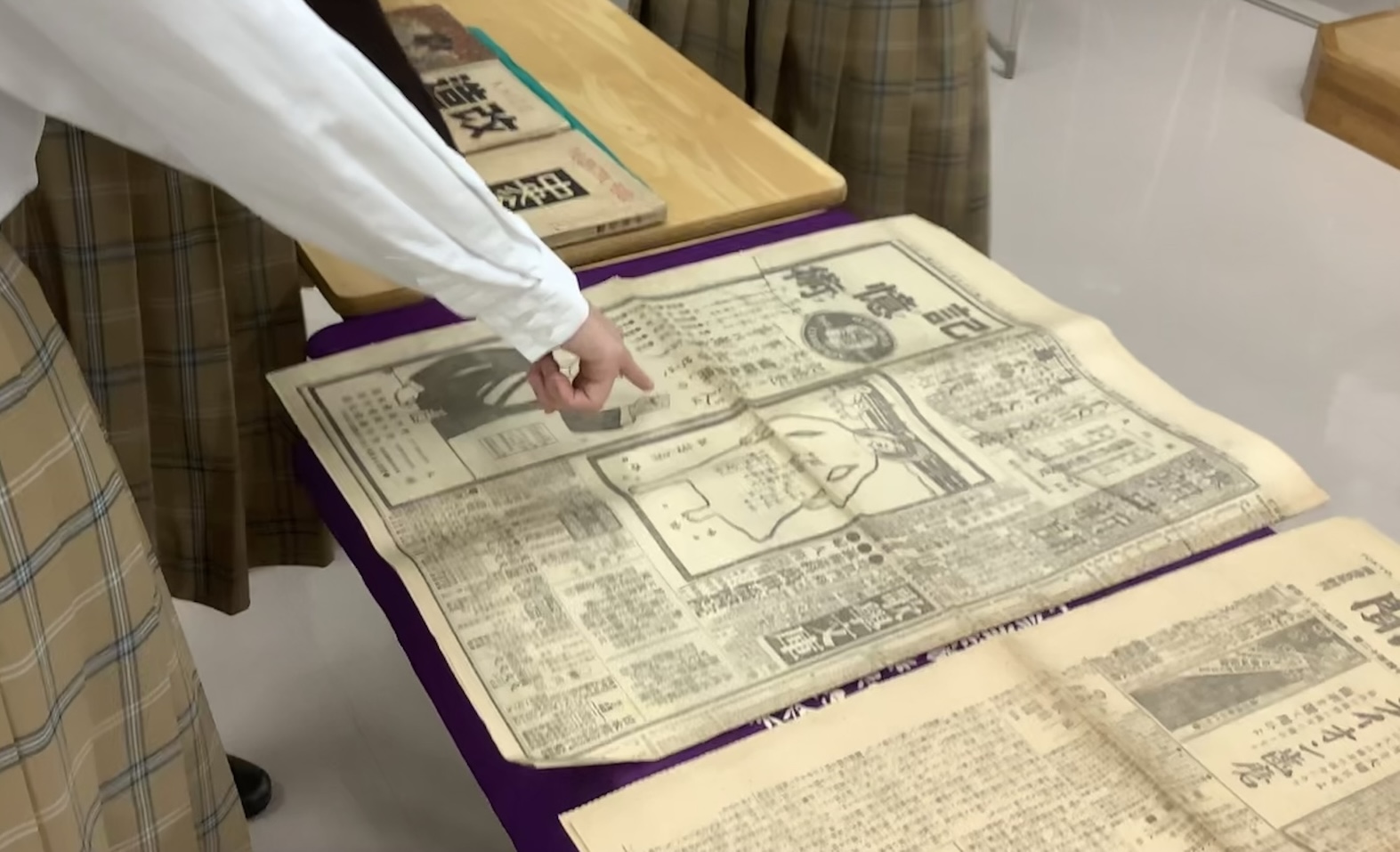

今回は大正期の文化に関連して、当時の新聞や雑誌を使いながら授業を行いました。いずれの資料も授業担当者が個人的に集めたものです。教科書において図版や叙述で紹介されている内容が雑誌や新聞の紙面にはそのままあらわれており、それに気づいて思考を深めていくことがこの授業のポイントです。

たとえば『時事新報』は、「脱亜論」が掲載された新聞として日本史では登場します。ただし今回授業で利用した紙面では、記事に加えて広告が多くのスペースを占めていました。ラジオ放送の開始は1925年のことですので、多くの人に情報を発信する手段という点が現在よりもさらに強かったことがここから読み取れるでしょう。また広告提供者に向けて、題字の下欄には購読料金とともに広告料も掲載されていました。ちなみに授業者としては、ここに出ている広告のなかに「十五銀行」が含まれている点にも注目しました(これだけ著名な銀行がのちの金融恐慌に巻き込まれようとは、当時は誰も想像できなかったのではないでしょうか)。

(受験生ゆえか、「記憶術」の広告に目がとまります。授業者を含め、この悩みは時代を問わない?)

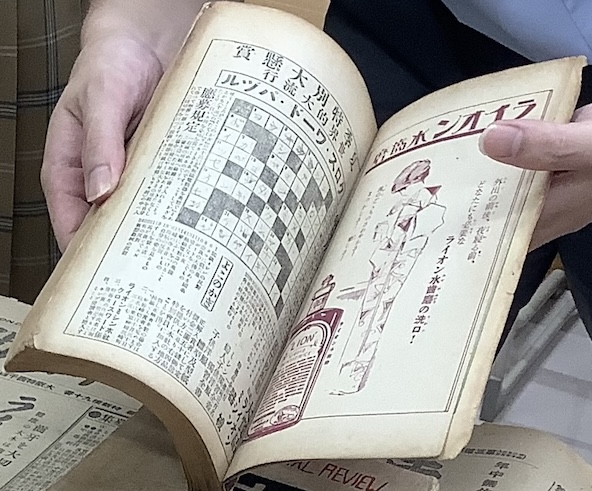

雑誌については『中央公論』『改造』などの総合雑誌と、『キング』などの大衆雑誌の誌面を比較しました。これを知ることで、なぜ吉野作造が『中央公論』にしばしば論文を発表したのか、またなぜ『キング』は『富士』と改名してまでも発行されたのか、ということを考えることも可能になるでしょう。

実際に紙面を見比べると、総合雑誌が文字主体の論文等を中心に掲載しているのに対し、『キング』は挿絵や図版をふんだんに使っており、文体も平易であることなどがわかります。なかにはクロスワードパズルも掲載されていました。

共通テストでは多くの資料を読み解いて正解を導出する問題が出ると考えられています。実際の問題をにらみつつも、その科目特有の見方・考え方を培っていくこと(もっともそれは、これまでの授業実践においても重視されてきたところではありますが)にこれからも尽力していきたいと思います。